BTC/HKD+0.78%

BTC/HKD+0.78% ETH/HKD+1.05%

ETH/HKD+1.05% LTC/HKD+1.04%

LTC/HKD+1.04% ADA/HKD-0.06%

ADA/HKD-0.06% SOL/HKD+0.61%

SOL/HKD+0.61% XRP/HKD-1.11%

XRP/HKD-1.11%作者簡介

鄧建鵬,法學博士,中央財經大學法學院教授、博士生導師;

張夏明,中央財經大學法學院博士研究生。

本文發表于《武漢大學學報(哲社版)》2023年第二期。

摘要

區塊鏈金融的飛速發展對國家的司法治理帶來巨大挑戰,特別是穩定幣的司法裁判呈現大量類案異判現象,嚴重影響法秩序統一和風險治理效能。立法供給不足和司法裁判規則的缺失、金融類規范性文件介入司法裁判的限度不清和技術金融融合背景下穩定幣的多重復雜性,是穩定幣司法治理難的主要原因。我國應采取體系化的思路建構回應模式:在立法和司法政策認可穩定幣虛擬財產/財產利益屬性的基礎上,審慎界定公序良俗,形塑金融法與民商法兼容協同的裁判規則,適時修正全面禁止的監管執法和司法政策,完善金融類規范性文件的有效審查與解釋機制,發揮類案類判和案例指導制度的規范指引作用并統一規范秩序,提升我國穩定幣乃至區塊鏈金融、數字金融的治理能力和水平。

關鍵詞

穩定幣;區塊鏈金融;類案類判;虛擬財產;數字金融監管;數字經濟;泰達幣

近年來,金融科技和數字金融的演進對金融、社會和法律秩序帶來明顯沖擊,其中區塊鏈技術及其應用對法制的沖擊尤為猛烈。區塊鏈金融是分布式賬本和公私鑰密碼技術在金融領域的創新應用,其涵蓋穩定幣(Stablecoin)、虛擬貨幣、借貸和資產確權等細分領域。由于區塊鏈金融市場存在加密資產巨幅漲跌波動的風險,亟須能保持價格穩定的交易媒介來規避風險,穩定幣因此應運而生。穩定幣是指旨在與世界通用法幣(如美元)錨定以保持價格相對穩定的加密資產代幣。根據錨定物的不同,穩定幣可分為抵押型穩定幣和算法型穩定幣。其中,市值排名第一的泰達幣(下文簡稱USDT)是錨定美元的抵押型穩定幣,一個泰達幣與一美元大致等值,在中國擁有眾多持有者[1](P52)。近年來穩定幣的使用規模暴增,至2023年1月,穩定幣的總市值已達到1370億美元[2]。由于具有價格穩定、便捷兌換、低成本和高流動性的優勢,穩定幣已成為加密金融市場的重要基礎設施,以泰達幣為代表的穩定幣事實上成為投資者進入加密金融市場的主要通道,這可能給國際貨幣體系、支付清算、貨幣政策、跨境資本流動管理等帶來諸多風險和挑戰[3](P3),該問題已引起中國監管機構的高度憂慮。

當前國際上各主權國家對區塊鏈金融均缺乏完善的規制框架。特別是針對穩定幣,我國金融監管機構遠未形成充分認識,相關法律制度極度稀缺。在涉及區塊鏈金融的監管規則中,中國主要出臺了《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》以及《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》等政策類規范性文件,針對代幣發行融資(ICO)、虛擬貨幣交易炒作和“挖礦”等行為進行嚴厲打擊,但穩定幣領域迄今無任何直接相關的監管法規。與此同時,中國近年穩定幣糾紛案件卻暴發式增長,其中,涉及USDT的司法糾紛占比高達98%以上。由于對新生事物規則的闕如和司法認知的局限,法院對穩定幣的法律屬性、行為效力的認定及規范性文件的適用出現較大分歧,產生大量類案異判等司法治理困境。穩定幣司法裁判的困境不僅是該細分領域的特殊現象,在數字金融的風險治理中同樣存在類似問題。目前國內學者在該領域的法學研究基本處于空白,尚無相關成果供司法部門參考。如何在法制不完備的背景下探索數字金融的治理路徑,促進風險防范和投資者權益保護,維持技術和市場發展的穩定預期,亟須研究者思考。本文以穩定幣相關司法判決的實證研究為切入點,觀察穩定幣的司法裁判困境,分析困境背后的癥結,借鑒回應模式提出化解穩定幣司法治理困境的制度安排,以期為我國金融和數字技術融合背景下類似案件糾紛的解決和治理體系變革提供智識參考。

一、穩定幣相關司法裁判的困境

司法系統能直觀地測度金融創新對經濟社會的沖擊,我國近年來急劇增長的司法案件映襯了當前穩定幣創新帶來的巨大擾動。

(一) 判決的選取與樣本分析

近四年來國內穩定幣司法案件開始呈指數式增長,尤其是與中國投資者使用最頻繁的穩定幣USDT相關的司法糾紛最多,案件數量增長最快。我們在中國裁判文書網以USDT∕泰達幣為關鍵詞搜索統計,發現泰達幣相關案件在2018年僅5例,2020年達216例,2021年增加到482例,是2020年全年案件數量的2倍。2022年泰達幣相關司法裁判文書數量雖有回落,但仍保持241例的高位水平,預計未來將繼續快速增長。除泰達幣外,其他美元抵押型穩定幣如USDC、USDK的相關司法文書分別有2例、6例。

本文采取以下標準篩選穩定幣案件:一是區分穩定幣的民事和刑事裁判;二是識別相關案件是否能進入民事訴訟程序;三是對民事裁判中不同案由細分,例如買賣合同、借款合同等實體糾紛;四是以《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管政策在司法裁判中的介入程度來篩選。本文最終選取了近四年具有代表性的80份裁判文書作為樣本。

通過對樣本的初步梳理,我們發現:第一,穩定幣案件分別涉及刑事訴訟(31件)和民事訴訟(49件)。第二,穩定幣刑事案件涉及罪名為:詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得收益罪、組織領導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪、妨害信用卡管理罪、非法獲取計算機信息系統數據罪、洗錢罪、非法經營罪、盜竊罪,案件數量分別為8件、7件、6件、1件、1件、2件、1件、2件、3件。穩定幣逐漸成為犯罪嫌疑人實施犯罪活動的工具。第三,穩定幣民事糾紛主要涉及買賣合同糾紛、民間借貸糾紛、委托理財合同糾紛、不當得利四種類型,其中以買賣合同糾紛和委托理財合同糾紛居多。第四,央行等七部委2017年9月4日發布的規范性文件《關于防范代幣發行融資風險的公告》(下文簡稱“94公告”)成為法院審理此類案件時主要參考的政策文件。第五,少數法院認為穩定幣案件不屬于民事訴訟受案范圍而裁定不予受理(1件)、駁回起訴(7件),相關糾紛不能進入司法程序。穩定幣司法案件呈現出以下特征:第一,覆蓋面廣、增長速度快,尤其是刑事案件涉眾性較強。第二,東部經濟發達地區的案件數量較中西部多。第三,案件多集中于基層法院一審,呈小額、個體、分散的特點。第四,不同地區、不同法院對穩定幣案件存在較大認知分歧,裁判結果差異較大。

Layer-2區塊鏈Optimism日交易量在六個月內首次超過Arbitrum:金色財經報道,根據Dune Analytics 的數據, Layer-2 區塊鏈 Optimism 的每日交易量在六個月內首次超過了其競爭對手 Arbitrum 。

7 月 25 日,Optimism 的交易總數為 844,290 筆,而 Arbitrum 的交易總數為 630,534 筆。這一增長可歸因于 Worldcoin (WLD) 的發布,這是一家由 Chat GPT 的 Sam Altman 創立的加密人工智能公司,基于 Optimism 區塊鏈。Optimism 的原生代幣 (OP) 在過去 24 小時內上漲了 4.5%。

Optimism 的每日活躍錢包指標仍低于 Arbitrum,為 51,062 個,而 Arbitrum 為 63,893 個。[2023/7/28 16:03:11]

(二) 穩定幣相關司法判決的困境

根據對裁判文書的分析,筆者梳理出穩定幣司法實踐中法官常面臨的三種類型的分歧。

1. 穩定幣法律屬性認定的分歧

上述裁判文書表明法官對穩定幣法律性質認定存在很大分歧,官方政策文件也缺乏對穩定幣的明確界定。2017年“94公告”旨在打擊首次代幣公開發行(ICO)等融資活動,其明確指出,代幣或虛擬貨幣不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,投資者需自行承擔虛擬貨幣投資風險;2021年9月24日央行等十部委發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》(下文簡稱“9.24通知”)在“94公告”的基礎上,首次將泰達幣納入虛擬貨幣范疇。上述政策中,監管機構僅將穩定幣和虛擬貨幣等同,排除在貨幣范疇之外,而對穩定幣具體屬性,中國現行法規范均未提及。在司法實踐中,法院對穩定幣的性質認定主要有財產說、非財產說和數據說三種觀點,持上述三種觀點的判決比例分別為80%、15%和4%。

財產說認可并支持穩定幣的財產屬性,認為其屬于非貨幣財產或網絡虛擬財產,對其持肯定和保護的態度,這類裁判占比約30%。如在“王某訴吳某案”中,法院認為穩定幣具有價值效用、稀缺性和可支配性,符合虛擬財產的構成要件(浙江省安吉縣人民法院[2020] 浙0523民初602號民事判決書)。我們認為,泰達幣等穩定幣聲稱有特定法定資產支撐,而比特幣等虛擬貨幣沒有任何有價物支撐。當前政策文件和部分法官視穩定幣為虛擬貨幣∕資產,恐不符事實。另外,刑事裁判中法院大多對作為犯罪目標或工具的泰達幣的財產屬性持積極態度,占刑事案件比例約94%。例如,在“唐某盜竊案”中,法院認為被告人以非法占有為目的,秘密竊取他人財物(6925個泰達幣),數額較大,應以盜竊罪追究被告人刑事責任,事實上認可穩定幣的財產屬性(浙江省臨海市人民法院[2020]浙1082刑初8號刑事判決書)。

非財產說否認穩定幣的財產屬性。這類裁判多以“94公告”為依據,從形式上簡單地否認穩定幣的財產性質。如“盧某訴溫某案”中,法院認為公民投資和交易數字貨幣USDC這種不合法物的行為雖系個人自由,但不能受到法律的保護,其行為造成的后果應當由原告自行承擔(廣東省中山市中級人民法院[2019]粵20民終4169號民事判決書)。

數據說認為穩定幣本質上是計算機或服務器上的一串數據和代碼,不構成民法上的財產。在“王某非法獲取計算機信息系統數據案”中,法院認為被告利用系統漏洞虛增泰達幣是獲取計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據,情節特別嚴重,構成非法獲取計算機信息系統數據罪(江蘇省靖江市人民法院[2018]蘇1282刑初663號刑事判決書)。

綜合來看,刑事案件法院一般從事實上認定穩定幣為有價財產。在民事案件中,不同法院對穩定幣的認識常在貨幣與非貨幣財產、合法物與非法物、外匯與結算工具之間擺動。部分法院認為穩定幣不具有合法性。如“劉某訴曾某不當得利案”中,法院認為原被告從事泰達幣虛擬數字資產交易涉嫌違法,不屬于人民法院民事訴訟受理的范圍,裁定不予受理,導致相關糾紛不能及時進入司法程序(湖南省衡南縣人民法院[2020]湘0422民初429號民事裁定書)。民事與刑事案件對穩定幣法律屬性認定不一致,為后續相關合同效力的司法認定帶來障礙。

2. 民事合同效力界定的分歧

根據《民法典》第143條民事法律行為的有效要件,司法實務中法院主要就穩定幣交易是否違反法律、行政法規的強制性規定和是否違背公序良俗兩項要素進行評估,裁判觀點分為有效說和無效說兩種。有效說認可以穩定幣為標的的相關合同效力。例如在“辜某訴薛某案”中,法院認為委托理財合同系雙方真實意思表示,未違反法律、行政法規強制性規定,支持原告訴請被告返還投資收益的請求(福建省寧德市蕉城區人民法院[2019]閩0902民初3633號民事判決書)。據筆者統計,約63%的裁判認可穩定幣買賣、委托理財和借貸等合同的有效性。無效說否認涉及穩定幣的合同效力。法院主張合同無效多以“94公告”為參考,法律依據主要有:一是原《民法總則》第153條或《合同法》第52條第5款“違反法律、行政法規的強制性規定”條款,如“唐某訴丁某案”(安徽省合肥市廬陽區人民法院[2019] 皖0103民初4936號民事判決書),此類案件占無效合同的40%;二是原《合同法》第52條第4款“公共利益”條款,如“陳某訴馬某案”(廣東省廣州市中級人民法院[2021]粵01民終23469號民事判決書),此類案件占20%;三是未明確法律依據,僅根據“94公告”精神得出結論,如“嚴某訴王某案”(寧波市鎮海區人民法院[2020] 浙0211民初1181號民事判決書),此類案件占30%。這反映出法院在認定合同無效的法律適用中存在較大不一致。

此外,對于認定合同無效或不當得利后是否應當返還財產,司法實務中有返還和不返還兩種情況。第一種情況,法院支持行為人或不當獲益人返還財產的法律依據是《民法總則》第157條、第122條。這類案件占民事案件總數的34%,其中以不當得利為由的財產返還請求均得到了法院支持。返還方式上,大部分案件僅支持當事人合意下的財產返還,如“劉某訴朱某案”中,法院僅支持除虛擬貨幣外的部分法幣返還或依當事人合意將穩定幣折價為人民幣返還(上海市浦東新區人民法院[2019]滬0115民初99616號民事判決書),部分案件如“國合區塊鏈案”(廣東省深圳前海合作區人民法院[2019]粵 0391 民初 5456 號民事判決書)中,法院也支持穩定幣的直接返還。第二種情況,法院判決不支持財產返還,如“張某訴楊某案”中,法院認為泰達幣并非國家認可的合法貨幣,交易不受法律保護,駁回原告訴訟請求(河南省鄭州市中級人民法院[2019]豫01民終24691號民事判決書)。此處存在的問題是部分法院在認定合同效力和相關財產處理方面法律適用不統一,或將減損司法的安定性。

報告:區塊鏈和物聯網正在改變食品供應規則:由Cointelegraph Consulting和VeChain進行的一項研究報告中指出:食品價值鏈一直以來都遭受安全問題的困擾。研究表明,超過6億人因食用受污染的食物而生病,每年有42萬人喪生。而將區塊鏈技術與物聯網相結合可以消除食品安全中的大多數差池。區塊鏈對食品行業具有許多優勢,包括由于經過驗證的出處而縮小了信任差距; 通過透明的反饋機制吸引消費者; 政府在可追溯性方面的合規性; 減少整個供應鏈中的信息失真。[2020/7/7]

3. 法院對“94公告”的理解和參考適用的分歧

我國尚無與穩定幣直接相關的法律規范,法官在審判時常選擇參考央行等部委發布的“94公告”等規范性政策文件,并在裁判說理的“本院認為”部分加以引用。這些規范性文件在民事審判中屬于非正式法源,具有類似“法”的效力,為法官選擇適用帶來困惑。

不同地區法院對“94公告”的理解和適用存在較大分歧。實踐中可分為參考并遵循“94公告”、參考但不遵循“94公告”和完全不適用“94公告”三種情形。參考并遵循“94公告”的案件有13件,占比19%,即法院在說理部分援引“94公告”的精神,判定合同無效、駁回訴訟請求等。如“蘇某訴孫某案”中,法院認為蘇某交付的USDT不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上使用,公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護,不支持原告要求償還與USDT同等價值人民幣的請求(河南省南陽市中級人民法院[2020]豫13民終1599號民事判決書)。參考但未遵循“94公告”的案件有2件,占3%,即雖然法院在裁判說理部分顯性或隱性提及“94公告”,但裁判結果并未體現該公告的精神,如“何某訴沈某案”中,法院雖援引“94公告”,但仍認可原告委托被告買賣穩定幣和虛擬貨幣理財行為成立有效的委托合同關系(江蘇省靖江市人民法院[2019]蘇1282民初1728號民事判決書);不適用“94公告”的裁判有54件,占78%,即法官在審判中未參考該公告,而是依據一般法律規定作出裁判,如“葛某訴王某案”中,法院以未違反原《合同法》第52條為由認可USDT借款合同的有效性(江蘇省宿遷市宿城區人民法院[2019]蘇1302民初7551號民事判決書)。需說明的是,受“罪刑法定”原則制約,刑事案件從不援引該公告。

結合上述分析,穩定幣樣本案件的裁判結果往往存在較大的結構化差異,穩定幣法律屬性、合同效力與“94公告”適用存在大量分歧。從地域和法院層級上看,穩定幣司法裁判也呈現出明顯差異。在地域差異上,上海和江浙地區的法院對待穩定幣案件的態度較積極,認可穩定幣的財產屬性和相關合同效力的判決明顯多于山東、河北、四川等地。在層級差異上,同一地區不同層級法院對同一案件也有不同看法,二審改判也時有發生。上述類案異判的發生固然受司法認知、事實認定、法官自由裁量的影響,同時也受外部因素諸如技術發展、監管政策等影響。這種類案異判現象在數字金融領域具有普遍性,有違司法公平正義、法秩序統一并可能損害社會預期,不利于保護投資者合法財產權益和識別化解金融風險。

二、穩定幣司法裁判困境的癥結

追溯穩定幣司法裁判困境的影響因素,由于刑事領域受罪刑法定原則的嚴格制約,分歧較小。反之,民事司法受技術、社會等多種因素影響案件的事實構成和規范建構,進而影響司法過程與司法決策。具體可將穩定幣民事司法裁判困境的癥結歸納為以下幾個方面。

(一) 立法供給不足和司法裁判規則的缺失

區塊鏈金融領域法制高度不完備,穩定幣法律屬性的認識分歧嚴重影響金融監管執法和司法裁判的預期,為司法部門“無法司法”提供了潛在土壤。具體而言,一是在面對此類案件時,由于立法尚未對穩定幣法律屬性作出準確認定,導致司法對穩定幣是否有財產屬性和交易行為的有效性存在認識分歧。這可能導致當事人的訴權得不到保障,這也是類案異判現象大量出現的首要原因。二是穩定幣案件法律適用在民法和金融法之間徘徊,適用民商法規則的裁判多主張合同有效,適用金融法規則及規范性文件的裁判更傾向認定合同無效,法院有較大的選擇裁量空間,亟須立法與司法政策進行調適。值得注意的是,民刑認定不一致的原因除司法和監管機關未能做好法秩序統一外,也有刑法對特定法益的保護而作出區別于民法的考量[4](P26-43)。受法無明文規定不為罪的基本原則限制,穩定幣交易只有在涉及非法金融活動時,才可能落入刑法的規制范圍。在刑事犯罪中,穩定幣常成為犯罪目標和犯罪工具,具有管理可能性、轉移可能性和價值性特征,宜認定為財物并對其計價以輔助定罪量刑。而作為刑法前置法的民事法規易受公法或監管政策影響而作出否定評價。本文認為,為加強民事和刑事裁判的銜接,民事裁判作為前置環節應盡快探索明確穩定幣的法律屬性,以期更有效保護投資者的合法權益。

針對部分法院在釋法說理方面較為薄弱,在事實、規范和價值之間未充分權衡即簡單參考規范性文件得出判決結論的情況,一方面由于法官對穩定幣的運行機制、交易流程等技術知識缺乏足夠認知,部分司法工作人員甚至持“穩定幣就是用來進行洗錢犯罪的”等原罪主義工具論觀點,因而他們往往簡單地予以負面和片面評價;另一方面,穩定幣等區塊鏈金融領域裁判規則缺失、缺乏上位法指引和學理研究,典型的如公序良俗評價適用標準不統一。代表金融監管政策(規章、規范性文件)的公共秩序,是對合同自由邊界的修正。公共秩序的實現通常是以私人利益的減損作為代價,其適用應有嚴格的限制。但事實是,一方面,公序良俗屬于不確定性概念,如穩定幣交易違背了何種公共秩序,構成何種程度的損害?如何測度這種損害的存在?這些問題均缺乏統一的解釋與評價標準。另一方面,部分法院并沒有就穩定幣交易行為是否違背公序良俗進行充分的說理論證,容易導致公序良俗原則的泛化。該原則的廣泛適用雖然某種程度上能成為法院意圖解決找法困境和強化裁判正當性的工具[5](P105),但也可能適得其反,在減損裁判正當性、加劇類案異判的同時,引起法律原則向一般條款逃逸并淪為“口袋原則”。

(二) 金融類規范性文件介入司法裁判的界限模糊

聲音 | 騰訊首席探索官:區塊鏈只是工具 解決全球性問題才是目的:騰訊首席探索官網大為表示,區塊鏈、人工智能等新技術只是工具,如何利用好此類工具解決氣候變化、食品、能源等全球性問題才是目的。此外,在推動技術解決實際問題方面,政府可以發揮很大作用。(新華社)[2019/11/6]

金融類規范性文件具有及時性、專業性、針對性的優勢,其介入司法裁判有利于彌補司法在權力能力、職能分工和權力性質方面的缺陷,完善民商事裁判的歸責體系[6](P190)。根據《最高人民法院關于裁判文書引用法律、法規等規范性法律文件的規定》(法釋[2009]14號文)第4條、第6條,民商事裁判中的規范性文件不能作為裁判依據僅能作為說理依據引用,但部分法院說理不充分不合理,甚至將其作為裁判依據引用,主要原因在于:

一是司法對“94公告”等金融類規范性文件的合法有效性審查不足。根據國務院辦公廳印發的《關于加強行政規范性文件制定和監督管理工作的通知》(國辦發[2018]37號文),行政規范性文件只能是對已有上位法的解釋,不得超出授權范圍增加公民、法人和其他組織的義務,限制公民、法人和其他組織的合法權益。而“94公告”針對代幣融資平臺、金融機構和非銀支付機構的禁止性規定,涉嫌超越上位法界限為相關主體設定命令或禁止性義務[7](P43)。法院對金融類規范性文件的審查和選擇適用缺乏必要的說理論證,容易對司法決策產生擾動。

二是部分法院對金融類規范性文件的理解出現偏差,影響判決結果的正當性。以“94公告”為例,其主旨是禁止代幣發行融資活動(ICO),并未提及穩定幣及其交易的合法性問題。而在“金某訴北京火幣天下網絡技術有限公司案”(江蘇省徐州市中級人民法院[2019]蘇03民終3461號民事裁定書)中,法院誤解和擴張“94公告”政策原意,將投資比特幣、穩定幣產生的債務籠統認定為非法債務。但我們認為,監管對穩定幣貨幣性質的否定并不排斥其具有財產利益屬性的可能,法官內部證立的大前提與結論之間并不存在完整的邏輯閉環。部分法院對“94公告”未作出正確理解或進行擴大化解釋,籠統或生硬地參考監管政策進行不合理的證成,壓制了私法自治的空間。

除司法內部因素外,監管的后果導向也對司法過程和決策產生較大影響。金融監管往往有明確的目標導向,以達成目標(如消除風險)為評估標準,如針對P2P網貸機構的清零政策。而司法以實現公平正義為終極目標,在事實認定與法律規范之間循環往復,進行配對。但由司法裁判情況可知,穩定幣的司法過程明顯受以規范性文件為載體的監管政策后果導向理念的傳導和影響,更多反映的是強勢的公權力與社會層面的需求,不僅與鼓勵交易和維護公平市場秩序的民商事立法初衷相悖,還可能導致機械司法,不利于國法、天理與人情的融貫統一[8](P85)。在部分案例如“張某訴杜某案”(湖南省冷水江市人民法院[2019]湘1381民初2162號民事判決書)中,“94公告”甚至成為過錯方提出抗辯意圖避免承擔法律責任的理由,而法院參考政策文件精神作出的決策常使相對方無奈承擔損失。金融監管的后果導向理念對司法過程的干預,法院在裁判中往往受到來自中央監管機構和地方政府的雙重壓力,導致部分時候司法過于追求社會穩定效果,忽視了司法本身的效果考量,這也是影響司法裁判不一致的重要因素。

(三) 技術金融融合下穩定幣的多重復雜性與客觀實在性

技術與金融“破壞性創新”中產生的穩定幣是對傳統貨幣系統和支付手段的革新,其產生和發展具有多重的復雜性。在技術層面上,穩定幣實質是在區塊鏈上存儲的代表美元價值的數據映射,發行商擔任中心化數據管理者和托管商的角色;在經濟層面上,與虛擬貨幣不同,穩定幣基于發行方資產抵押機制發行,具有流通和支付手段的貨幣職能,大大便利了跨國轉賬,歐盟《電子貨幣指令》將有發行人的非法幣支付工具視為電子貨幣,具有普惠金融的意義;在法律層面上,穩定幣尚未獲得主權國家的“貨幣認同”,不具有法幣的地位,也不能作為外匯使用。一些算法穩定幣因債券和分紅的設計可能具有證券的屬性[9](P328)。而我國雖不承認其貨幣地位,但也未否認其本身的合法性,部分司法裁判仍認可其具有財產屬性。綜上,穩定幣兼具數據屬性、支付手段、金融工具與虛擬財產的多重面向,單一監管機構和部門規范難以應對,為法律的認知和規制帶來困難。

同時,區塊鏈金融的去中心化、全球化和穩定幣這類貨幣的私人發行(甚至是去中心化發行)大大增加了國家對其的治理難度。穩定幣基于區塊鏈公鏈發行,具有可編程、部分匿名、抗審查的特性,在發行和流通環節都不同程度地脫離了現行金融監管法律框架,難以被取締和禁止,且部分去中心化的穩定幣甚至出現規避、對抗中心化監管的趨勢。相比傳統互聯網金融業態,穩定幣具有更強的跨域性、跨界性和風險連通的特征。因此,從執法和司法層面禁止穩定幣的流通將更多呈現出“表面效果”,不能否定穩定幣在我國經濟生活和金融體系中客觀發生并將持續存在的事實[10](P189)。隨著穩定幣等數字金融應用的常態化,這類金融科技創新必然對微觀層面的投資者風險偏好、交易合約安排,中觀層面的地方風險治理結構、技術市場創新、執法與司法部門的認知,以及宏觀層面的制度環境、金融基礎設施等產生影響,亟待法制體系予以統一的回應。

三、穩定幣司法困境化解的體系構造與制度安排

穩定幣借助區塊鏈分布式網絡系統流通,易避開現有監管和法律,單一國家的禁止性規制并不能化解穩定幣全球流通的風險。在對上述司法裁判困境進行成因分析的基礎上,我國亟待引入回應型的法制模式,探索穩定幣等區塊鏈金融的法律規制體系和風險化解路徑。

(一) 金融科技回應型法制模式的引入

金融科技的演進過程蘊含新的風險和非理性,傳統金融監管和風險規制的壓制模式逐漸滯后。作為現代社會的主要風險形態,新興技術風險需要由內向外、自上而下進行法制的調適,而具有能動性、開放性和完整性的回應型法制模式能較好適應現代社會的需求。

第一,壓制模式的不足。當前我國對區塊鏈金融采取禁令式的規制方式,要求市場主體主動配合服從的模式屬于塞爾茲尼克和諾內特提出的壓制型法的模式。壓制模式有一定的效果,但也存在不足之處:一是其主動切斷了監管機構、金融體系與區塊鏈金融網絡諸多節點的聯系,尤其是“9.24通知”延續“94公告”精神加快區塊鏈金融全面出清,將導致大量活動轉入更加隱秘的境外平臺交易、場外交易(OTC)和線下面對面交易場景,傳統的分業監管、資本充足率監管和用戶識別手段在規制涉及穩定幣投機炒作、洗錢、非法轉移外匯等行為時面臨更嚴重的信息不對稱,同時純場外交易下投資者將面臨更大的財產安全風險,容易出現監管盲點。正如有學者認為,禁止性監管無法有效保護數字貨幣持有人的合法財產權益,抑制競爭和創新,同時導致更多交易活動進入灰色地帶[11](P138),將加劇個體風險向群體風險、社會風險轉化。二是壓制模式強調公權力機關的干預,但并未考慮公權與私權、法律與技術等價值的沖突。塞爾茲尼克認為壓制的共同根源就是統治精英可以利用資源的貧乏[12](P36),反映出我國在應對區塊鏈金融創新事物時組織和制度資源不足、分工不精細、選擇余地不大的困境,表現為公權力的恣意和擴張,如運動式風險整治和原則適用規則化。三是壓制模式下司法能動性有限,不能發揮其作為風險“探測器”“處置器”的功能[13](P36)。風險識別不準確、行政執法不足和司法規則缺失導致法律對區塊鏈金融的阻嚇效果降低,加重司法負擔的同時也加劇類案異判的產生。

聲音 | 德國總理:德國科研體系將特別研究關于區塊鏈發展的建議:據新華網報道,德國研究與創新專家委員會27日向德國政府提交新一期年度報告,提出要加強對科研創新的財政支持,推動區塊鏈和人工智能等技術發展。報告說,應推動區塊鏈技術發展,要推出《區塊鏈戰略》,加強公眾對這一技術及應用的了解和信心。德國總理默克爾當天在接受專家組遞交的報告時表示,德國科研體系必須要與時俱進,將特別研究關于區塊鏈發展的建議。德國研究與創新專家委員會是德國政府設立的由資深專家學者組成的智囊團隊,每年向政府提供評估報告。[2019/2/28]

第二,回應型法制模式的引入。與上述壓制模式比較,在塞爾茲尼克的法律體系中,回應型法兼具法律的開放性與完整性,不局限于在既定的規則和權威結構中理解法律,而是在法律目的普遍化的指導下追求形式正義和實質正義的統一[12](P85)。其重點是:一方面借助法律目的緩和服從法律的義務,兼顧法律規則與后果考量,提高法律推理的合理性,維護法秩序的統一;另一方面,評估經濟、社會、技術等多元因素對法律制度的影響,為平衡不同價值的沖突提供方法論和制度工具。換言之,回應模式的這種價值權衡內涵利益衡量的因素,體現了法律作為社會控制機制的開放性和靈活性[14](P91),能夠容納隨時代變革而不斷變化的價值訴求。回應型法對包括法制高度不完備的穩定幣在內的區塊鏈金融以至金融科技具有重要意義,在放任式執法與“一刀切”監管之間,立法、執法和司法政策可基于利益衡量的標尺主動回應,調和立法和司法智識不足、公法與私法價值沖突等張力,回應技術創新對金融和社會的沖擊。作為現代法律體系的品格,回應模式包含著受技術、社會、組織等多元因素影響的規范形成和法律實踐,例如國家對平臺金融的立法監管,對NFT(非同質化通證)交易平臺適用已有規則開展監管探索等,均是回應模式的表現。區塊鏈金融領域回應模式的法制構造,首先需明確金融科技風險治理的基本原則如風險控制、市場秩序、投資者權益保護等,并將其內化為法律目的,通過立法和司法政策明確穩定幣法律屬性,穩定行為預期;其次需要維持法規范的正當性,減少恣意解釋和超出授權執法,界定金融監管政策介入金融司法的合理限度;再者提升法律的形式合理性,維護法律的負責任和可協商性[15](P120),完善類案類判和指導性案例制度,建立一套涵蓋立法評估、監管調適與司法指引的解決方案。

(二) 穩定幣法律屬性的立法明確和交易行為效力的司法認定

立法者和司法者明確穩定幣的法律屬性和行為效力規則是回應模式的重要表現。面對新型虛擬財產權益對傳統物權規則體系的挑戰,有必要從法律制定層面探索優化虛擬財產的財產權規則體系。

首先,從法律屬性上看,既然無法證明穩定幣的非法性,可以基于實用主義和功能主義的態度先行探索其法律屬性。民商事和金融立法應考慮到穩定幣錨定特定法幣資產發行并在全球流通的客觀事實,不同于封閉生態系統中的虛擬貨幣和游戲裝備等數據信息,穩定幣在數字化基礎上兼具價值性、專屬流通性和相對稀缺性的特征。論者謂,在經濟財產概念的基礎上,凡具有經濟價值并可轉換為金錢價值的物都可納入財產的范疇[16](P87)。雖然《民法典》第127條僅對網絡虛擬財產做了宣示性規定,未將穩定幣等資產納入財產范圍,但立法者和司法政策制定者可先行承認其是受法律保護的虛擬財產或財產法益[17](P189)。如“金某訴北京火幣天下網絡技術有限公司案”中,法院認為“94公告”不認可虛擬貨幣作為貨幣的法償性與強制性等地位,但并不意味著虛擬貨幣不具有法律保護的財產價值(北京市第四中級人民法院[2021]京04民終743號民事判決書)。對這一財產的屬性,在學界關于物權說、債權說、數據說、新型財產權說等爭論中,本文傾向債權說,將泰達幣等主流法幣抵押型穩定幣視為持有者與發行商之間的服務合同,代表債權請求權。這樣無論在民商法還是金融法語境下,穩定幣都可代表持有者對發行商或相對方有價的、客觀可兌換和可追索的債權憑證[18](P140),可供法院在裁判中統一認識。

其次,明確金融監管政策通過公序良俗轉介條款介入民事司法審判的評價標準,是回應模式在司法裁判規范建構中的應用。從民事法律行為無效的要件看,其一,現行法律和行政法規并無任何禁止穩定幣持有和交易的強制性規定。已有“94公告”等規范性文件不能直接作為認定民事法律行為效力的依據。在民事活動領域,根據“法無禁止即可為”的基本法治精神,穩定幣的交易行為在法律層面并未被禁止。其二,以公序良俗原則判斷穩定幣相關交易行為的效力。公序良俗原則旨在通過禁止現行法未予禁止之事項彌補禁止性規定的不足,其適用應有嚴格限制,如規則窮盡、個案正義等。在回應公法規范時,應避免落入為遵守規范性文件而對公序良俗進行擴張解釋的窠臼。當前,民商事和金融領域的公序良俗已然反映了大量國家政策的內容,具有較強的宣示性價值和禁止性規范的特征[19](P147)。界定交易行為對公序良俗的影響和關聯程度,法院可采用關聯性判斷的方法,以行為目的、行為主體、行為場所、行為手段及行為對象、交易數額和頻率等作為利益衡量的關聯因素[20](P100),并采取“三步走”的方式進行事實認定:首先在金融法層面根據場景化要素判斷行為是否涉及違背公序良俗這一直接關聯性,如開展未經許可的穩定幣相關金融業務,交易和借貸行為構成經營性的業務場景等,直接危害金融管理秩序;其次在民商法層面判斷該行為的基礎法律關系與金融法的間接關聯性,例如個體風險是否具有外溢和傳導的可能性,是否關聯刑事案件涉及侵權賠償和贓款退賠等;最后依據民商法一般規則進行裁判。由此法院可在法規范和后果考量之間得出妥當的解決方案,促進鼓勵交易、投資者權益保護和公序良俗原則的平衡。另外,法院在這一過程應進行必要的充分說理,提升裁判的形式理性和實質理性,減少認知偏見[21](P83-118),避免“依文件司法”過度克減民事主體的意思自治,提升裁判的可接受性。

再次,對投資者合法財產權益的保護也是司法回應公序良俗的重要體現。司法裁判應糾正例如“張某訴楊某案”中法院以“穩定幣投資交易不受法律保護”為由不支持財產返還等不符合法律常識的實踐(河南省鄭州市中級人民法院[2019]豫01民終24691號民事判決書),明確“不受法律保護”的前提是民事法律行為被認定為無效。進而,根據《民法典》第157條,民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發生效力后,因該行為取得的財產,應當予以返還。未來應提升法院在類似案件中支持財產返還的比重,形成司法共識。在返還內容上,穩定幣可視為權利人的債權,優先以同類型的穩定幣返還。穩定幣的計價應充分尊重當事人合意,合意不成的,可以交易金額或裁判時美元對人民幣中間匯率計價或折抵返還。

工信部軟司信息服務業處副處長李琰:我國計劃從頂層設計推動區塊鏈標準體系的建設:近日,工業和信息化部信軟司信息服務業處副處長李琰在透露,我國已開始著手建立區塊鏈國家標準,計劃從頂層設計推動區塊鏈標準體系的建設。李琰指出,我國區塊鏈技術持續創新,區塊鏈產業初步形成,但區塊鏈技術與產業發展同時還有許多亟待解決的問題。他表示,工信部將繼續推動區塊鏈核心基礎技術的研究,推動政產學研平臺的搭建,促進區塊鏈應用逐步落地,構建包含可信區塊鏈標準在內的標準體系的建設,引導行業良性健康發展,積極開展國際合作,提升我國在區塊鏈領域的國際影響力。[2018/5/28]

(三) 適時修正全面禁止的監管執法和司法政策

針對區塊鏈金融,美國和歐盟的納入式和統籌立法的監管體現了回應模式,既然穩定幣客觀發生并已成為加密金融市場的重要基礎設施,應避免過重的法律限制,宜對其因勢利導、疏堵結合。美國財政部致力于打造負責任創新的監管框架,加強對穩定幣的儲備金披露、依據穩定幣的貨幣傳輸和支付結算功能進行反洗錢監管、利用“黑名單”地址凍結管理。美國參議院通過制定“負責任的金融創新法案”區分支付型穩定幣和證券型、商品型加密資產[22](P106-108),上述表現為納入式的回應。歐盟2022年10月10日正式通過《加密資產市場條例》,明確27個成員國必須遵守的監管框架,其中要求對穩定幣的發行方、服務提供商進行透明度、信息披露、資產隔離、儲備金覆蓋、永久贖回權保證、行政審批等嚴格監管[23](P6-9),表現為統籌式的立法回應。借鑒域外穩定幣的監管實踐,我國也有必要轉變壓制的態度,可對穩定幣等區塊鏈金融業態采取有區分的回應,平衡風險治理、投資者權益保護與金融創新的多元目標。一方面探索對穩定幣如泰達幣的積極監管干預,要求發行方、技術提供方及時披露信息、提交監管報告和審計材料,監測與穩定幣相關聯的金融科技基礎設施平臺或應用[24](P5),在時機成熟時探索將其納入嚴格的托管監管并在許可范圍內進行穩定幣流通風險測試,例如在政府授權的NFT交易平臺上允許使用穩定幣與非同質化代幣或數字藏品兌換;另一方面重點防范穩定幣相關金融風險,打擊包括利用穩定幣洗錢在內的非法金融活動,強化外匯監管,加強與境外監管組織、交易平臺的監管合作和調查取證。如此,有助于修正司法認知,調整規范構成,提高風險治理能力。

在司法政策層面,2019年美國紐約州總檢察長辦公室(New York Attorney General)以儲備金不足、挪用客戶資金和欺詐為由對泰達幣發行機構泰達公司(Tether)、加密貨幣交易所“B網”(Bitfinex)和B網母公司——注冊于中國香港的金融科技公司伊飛尼克斯(iFinex)提起調查和指控。而后2021年3月,泰達幣發行機構Tehter公司承諾以支付高額罰款和每季度披露儲備信息與紐約總檢察長辦公室達成和解[25](P9-10)。該案的成功表明美國通過司法檢察和訴訟手段有效地對未受監管的穩定幣施加信息披露、儲備金監管等合規義務,是積極執法和能動司法回應的表現。我國也應由受監管壓制的司法向能動型司法轉變,主動研判穩定幣相關風險,保護投資者的虛擬財產權益。一是在充分認識穩定幣法律屬性的基礎上將其納入民事訴訟受案范圍,保障當事人訴權。二是積極行使司法管轄,加強刑事打擊力度并對未違反公法規范的民事交易予以必要保護。三是在穩定幣的計價和執行環節,可引入市場監督機制,由行業協會、技術公司提供必要的輔助、支持和監督。

(四) 完善規范性文件的合法有效審查和解釋制度

規范金融類規范性文件介入民商事裁判的限度是回應模式下司法領域完善法律適用秩序的保證,如何審查金融類規范性文件的合法有效性并在裁判說理中做出合理解釋,是司法回應金融監管及數字金融沖擊的有效方式。

首先,法官需明確金融類規范性文件是不是“審理案件之需要”,這一判斷標準可包括事實聯系、裁判依據的聯系和法律法規闕如三方面因素。事實聯系指規范性文件是否更接近個案事實,或作為非法源意義上認定事實的依據 [26](P105)。如“何某訴沈某案”中,法院在事實認定部分引用了《關于防范比特幣風險的通知》和“94公告”的主要內容(江蘇省靖江市人民法院[2019]蘇1282民初1728號民事判決書)。相反,前述刑事司法裁判無需引用規范性文件幫助查明事實,因而較少適用。裁判依據的聯系指由法官判斷規范性文件與裁判依據之間是否有聯系。如“張某訴楊某案”中,法院以民間借貸司法解釋為裁判依據,并未受“94公告”的影響否認合同效力(杭州市富陽區人民法院[2020]浙0111民初234號民事判決書)。法律法規闕如指法官依據正式法源的順位找不到合適的大前提時,可以引用并參考規范性文件的精神進行裁判。

其次,法官應在謙抑尊重的基礎上對規范性文件的制定權限、條文內容和制定程序方面進行合法有效性的審查。權限審查包括發布主體的適格性以及是否存在超越權限的情況;條文內容的審查不僅包括規范性文件的內容不能和上位法沖突,還包括規范性文件與各類基本法的原則和精神“不抵觸”這一標準[27](P70)。法院需要衡量“94公告”等規范性文件與民商事法律的交易原則是否有抵觸,審慎適用。在制定程序的審查上,《關于加強行政規范性文件制定和監督管理工作的通知》(國辦發[2018]37號文)規定,重要的行政規范性文件需執行評估論證、公開征求意見、合法性審核、集體審議決定等程序。當前區塊鏈金融領域規范性文件的制定程序可能存在流程簡化或不規范等情形。需注意的是,若法官經審查認為規范性文件合法有效并決定適用時,應在裁判文書中對審查過程和結果進行適當說理[28](P156),而本文選取的穩定幣裁判文書樣本中法官均缺乏這一說明。

在合法有效性審查的基礎上,法院應對金融類規范性文件的內容進行清晰合理的解釋應用。一方面,法官應明確規范性文件的制定目的、規制概念、對象范圍和構成事實等內容,限制金融類規范性文件的擴大解釋,統一對規范性文件的理解認識,比如,清晰界定非法金融活動的范圍;區分個體行為與金融業務的經營行為;區分政策層面風險警示的宣示性表述和規范層面的司法判斷等。另一方面,最高人民法院、最高人民檢察院有必要在區塊鏈金融領域發布司法研究或解釋性文件,推動監管政策在司法領域的規范轉化,促進監管政策、司法政策與司法實踐的銜接與協同。

(五) 發揮類案類判及裁判能動指引的引領作用

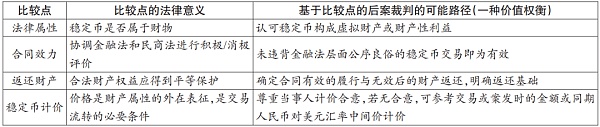

發揮司法裁判中類似案例前置介入、指引和規范的治理功能,是回應并緩解依文件執法對基層金融風險治理過度擾動的有效手段[29](P36)。穩定幣作為加密貨幣交易的重要支付手段,涉及群體廣,監管難度大,相關案件正逐年上升,在區塊鏈金融領域法制高度不完備的背景下,研究發布穩定幣指導性案例和典型案例有相當的必要性。學者指出,類案類判有著超越個案論證并保障裁判結論穩定性、可預測性、公正性及權威性的功能[30](P38)。作為法官的衍生性和構成性義務,尋找類似案件并進行相似處理是法官依法行使審判權的關鍵,也是哈特主張的“相同品質的案例具有相同的結果”平等原則的體現[31](P37)。類似案件的識別首先需要對案件事實構成要件的相關相似性進行比對,其次對不同案件相似性進行歸納和比較,提煉出比較點這一“決定相似性”進行質的權衡和外部證成[32](P211)。作為依據法律建構出來的類型化標準,比較點的選擇是判斷“是否應將特定規范之法律后果歸結于其上”的過程,主要包括關鍵事實、爭議焦點和裁判理由等構成要素[33](P40)。結合穩定幣司法裁判情況,關鍵事實可以行為是否違背金融法層面的公序良俗為認定標準;爭議焦點可分為穩定幣法律屬性、合同效力、財產返還及計價幾方面;裁判理由可分為參考規范性文件的金融法說理與未參考規范性文件的民商法說理兩類。不同類型比較點的選擇與組合將產生不同的類案適用效果。表1以爭議焦點為例,闡述比較點的法律意義及證成其權威性的價值權衡。

表1 穩定幣類案類判可能的比較點分析

指導性案例和典型案例是類案類判機制的重要內容。從后果評價的特定標準如成本效益的角度看,發布指導性案例和典型案例的邊際成本較低、效果指向更精確,能有效補充監管執法。而頻繁出臺規范性文件等法令將產生較高的風險治理邊際成本,減損治理效果。在具體流程上,最高人民法院、最高人民檢察院等部門在深化調研的基礎上,研究穩定幣等新型案件和法律適用有分歧的案件:一是要優化穩定幣指導性案例的多層次開放和論證篩選機制[34](P190),基層法院和對穩定幣這類鏈上資產案件有管轄權的金融法院 [35],就類似案件持續出現(甚至暴發)的可能性、爭議焦點、裁判要點和社會影響等因素組織專家研討,由高級人民法院根據下轄法院上報的案件形成分級分類的區域典型案例,同時由最高人民法院在全國篩選優秀案例和具有“準法律規范”性質的指導性案例;二是發揮最高人民法院、高級人民法院跨部門專業法官會議、審判委員會在統一法律適用標準方面的作用,妥善解決穩定幣案件在刑民交叉等領域的法律適用分歧,提煉裁判規則;三是加強類案檢索機制建設,明確穩定幣案件類案檢索的情形和范圍,縮小不同區域和層級法院的裁判差異。通過多元化的司法手段發揮穩定幣個案“補充性的規則之治”功能,前置化防范風險和指引后案裁判,提升司法的融貫性。

我們正處于一個劇烈變動的技術發展和經濟社會轉型的多元時代,金融創新與風險相伴、協調與失衡同在。在區塊鏈技術和金融深度融合滋生金融風險、倫理風險、社會風險和安全風險的當下,本文以穩定幣為視角的實證研究提供的治理思路,可以擴展適用到存在立法和司法規則缺失、執法認知不足以及類案異判等同類問題的數字經濟領域。當傳統相對人之間形成的金融創新和金融監管關系已不能適應包含虛擬經濟在內的金融科技法治發展的時候[36](P159),法律制度應對新的交易關系和組織結構進行回應,通過利益衡量等方式明確穩定幣等新型財產的法律屬性,謙抑適用公序良俗原則,適時修正監管執法政策,完善金融類規范性文件的審查機制以及利用類案類判、案例指導制度主動回應,逐步探索金融科技法制規范的合理路徑。更進一步,回應模式的視角可為推進類案類判和法秩序統一提供思路,即制度建設不僅需加強形式層面的類案檢索機制,還需跳出現象本身,從更廣泛的立法、執法監管與司法政策等方面尋找影響制度的內生和外生因素,提升金融科技法治的開放性、完整性水平,推動形成適合國情的金融科技法治實踐體系和話語體系。

參考文獻

鄧建鵬,張夏明.穩定幣USDT的風險及其規制對策.經濟社會體制比較,2021,(6).

穩定幣總市值.幣虎網,2023-01-01.[2023-01-07] https://www.coingecko.com/zh/categories/stablecoins.

中國人民銀行數字人民幣研發工作組.中國數字人民幣的研發進展白皮書.中國政府網,2021-07-16.[2021-11-30] http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4293590/2021071614200022055.pdf.

陳興良.民法對刑法的影響與刑法對民法的回應.法商研究,2021,(2).

汪青松.商事合同效力判定中公共利益條款適用的泛化與矯正.當代法學,2020,(6).

魯籬.論金融司法與金融監管協同治理機制.中國法學,2021,(2).

鄧建鵬.區塊鏈的規范監管:困境和出路.財經法學,2019,(3).

姚建宗.法律常識的意義闡釋.當代法學,2022,(1).

Jess Cheng. How to Build a Stablecoin: Certainty, Finality, and Stability through Commercial Law Principles. Berkeley Business Law Journal, 2020, 17(2).

趙炳昊.應對加密數字貨幣監管挑戰的域外經驗與中國方案——以穩定幣為切入點.政法論壇,2022,(2).

趙瑩.數字貨幣激勵性法律規制的邏輯與路徑.法商研究,2021,(5).

諾內特,塞爾茲尼克.轉變中的法律與社會:邁向回應型法.張志銘譯.北京:中國政法大學出版社,2004.

吳英姿.風險時代的秩序重建與法治信念——以“能動司法”為對象的討論.法學論壇,2011,(1).

鄭玉雙.破解技術中立難題——法律與科技之關系的法理學再思.華東政法大學學報,2018,(1).

Hans H. Gerth, C. Wright Mills. Politics as a Vocation: From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1946.

陳羅蘭.虛擬財產的刑法意義.法學,2021,(11).

高酈梅.網絡虛擬財產保護的解釋路徑.清華法學,2021,(3).

馮潔語.論私法中數字貨幣的規范體系.與法律,2021,(7).

趙春曉.通過案例淬煉法理.法律適用,2021,(9).

許多奇,蔡奇翰.我國加密貨幣財產屬性的司法認定——以金融法與民商法的二維區分為視角.上海政法學院學報(法治論叢),2021,(6).

Liu Zhuang. Does Reason Writing Reduce Decision Bias: Experimental Evidence from Judges in China. The Journal of Legal Studies, 2018, 47(1).

The US Senate. Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act (S.4356). The official website of Congress Gov, 2022-06-07.[2022-11-15]https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4356/all-info.

European Commission. Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. EUR-Lex, 2020-09-24.[2022-07-30]https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f69f89bb-fe54-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

袁康,唐峰.金融科技背景下金融基礎設施的系統性風險及其監管因應.財經法學,2021,(6).

New York Attorney General. Settlement Agreement. Website of Attorney General of the State of New York Investor Protection Bureau.The official website of ag. ny. gov, 2021-02-17.[2022-08-26] https://ag.ny.gov/sites/default/files/2021.02.17_-_settlement_agreement_-_execution_version.b-t_signed-c2_oag_signed.pdf.

汪君.行政規范性文件之民事司法適用.法學家,2020,(1).

李成.行政規范性文件附帶審查進路的司法建構.法學家,2018,(2).

汪君.民事裁判援引規章及行政規范性文件的審查義務.法學研究,2021,(5).

黃學賢.行政規范性文件的體系化治理論綱.山東科技大學學報(社會科學版),2020,(6).

陳銳,王文玉.論司法裁判中后果主義的適用定位與論證路徑——以“冰面遛狗溺亡案”與“摘楊梅墜亡案”為例.河北法學,2021,(6).

H. L. A. 哈特.法律的概念.許家馨等譯,北京:法律出版社,2018.

王彬.案例指導與法律方法.北京:人民出版社,2018.

雷磊.同案同判:司法裁判中的衍生性義務與表征性價值.法律科學(西北政法大學學報),2021,(4).

劉克毅.論人民法院指導性案例形成機制.法律科學(西北政法大學學報),2018,(6).

董兆瑞.北京金融法院發布“兩區”建設《若干舉措》 為金融領域改革創新提供司法保障.人民網,2021-08-10.[2022-10-05]http://m.people.cn/%2Fn4%2F2021%2F0810%2Fc1453-15137019.html.

許多奇.論數字金融規制的法律框架體系.荊楚法學,2021,(1).

金色財經 善歐巴

Chainlink預言機

白話區塊鏈

金色早8點

Odaily星球日報

歐科云鏈

深潮TechFlow

BTCStudy

MarsBit

Arcane Labs

以下內容為香港 Web3 嘉年華速記Jerry Liu,水滴資本聯合創始人杜宇,萬向區塊鏈實驗室負責人Roland Sub.

1900/1/1 0:00:00原文:《Embrace Being an Idiot - It WILL Make You a Better Crypto Investor》by Theo Delarosa在加密貨幣中擁抱白癡.

1900/1/1 0:00:00近期Sui生態備受矚目,主網將于5月3日上線。3月29日,Sui官方宣布啟動了永久測試網Devx1.0,Devx1.0將在主網啟動后長期運行,經歷了Waves1和Wave2近半年的測試后,Sui.

1900/1/1 0:00:00本文來自:Blockworks編譯:Odaily 星球日報 AzumaFTX 的崩潰是 2022 年加密貨幣行業中最沉重的話題,對那些因此遭遇了經濟損失的個人及機構而言更是如此.

1900/1/1 0:00:00何為meme? “meme”這個詞大概很多人都不知道如何正確發音,并且一看到它就會和狗狗幣Dogecoin等聯系在一起.

1900/1/1 0:00:00ZenGo是一個使用多方計算(MPC)技術的安全Web 3錢包。最近,CertiK的SkyFall團隊對眾多移動錢包進行了徹底的審計和研究,發現ZenGo的MPC解決方案提供了比普通移動錢包更強.

1900/1/1 0:00:00